Methoden

Design-Thinking-Workshop

Mithilfe von Design-Thinking-Workshops werden gemeinsam mit Expert*innen aus verschiedenen Bereichen die Ideen, Visionen und Rückmeldungen, welche innerhalb des bisherigen Beteiligungsprozesses gesammelt wurden, zu konkreten Konzepten weiterentwickelt, die im Stadtviertel umgesetzt werden können.

Die Durchführung dieser Workshops kann unterschiedlich ausfallen. Üblicherweise werden allerdings - ähnlich einem World Café - kleinere Gruppen aus verschiedenen Akteur*innen gebildet, die sich zu dem jeweiligen Thema austauschen und gemeinsam ein Konzept entwickeln. Anschließend werden die Konzepte der einzelnen Gruppen präsentiert, Gemeinsamkeiten herausgestellt, und ein finales Konzept entwickelt, dem alle beteiligten Akteur*innen zustimmen.

Reallabor

Die konkrete Umsetzung der erarbeiteten Konzepte im Stadtviertel soll im Rahmen eines Reallabors stattfinden. Dort werden neuartige Konzepte und theoretische Modelle aus der Forschung auf ihre praktische Umsetzbarkeit getestet – direkt im Alltag und mit den Erfahrungen der Bürger*innen vor Ort. Es geht darum, herauszufinden, welche Konzepte gut funktionieren und wie sie angepasst und verbessert werden können, um in der Realität genutzt zu werden. Die Bürger*innen können sich einbringen, Feedback geben und mitgestalten. Im Transferprojekt “Mikromobilität und Energie” soll unter realen Bedingungen getestet werden, wie Mikromobilität helfen kann, die Mobilität in einem Stadtviertel zu verbessern.

Sozialraumanalyse

Sozialräume sind vielschichtige Gebilde, die sich grob in zwei Ebenen unterteilen lassen. Die erste Ebene umfasst die materiellen Aspekte, die sich durch die soziale Struktur und die wirtschaftliche Lage der Menschen in diesem Raum äußern. Dazu gehören unter anderem die Wohnsituation, Bebauungsstruktur und Familienstruktur. Diese Merkmale lassen sich zahlenmäßig und amtlich erfassen. In der Regel geschieht dies durch kommunale statistische Ämter oder die statistischen Landesämter.

Die zweite Ebene bildet die persönliche Wahrnehmung der Anwohnenden und der Interessensgruppen, deren tägliches Handeln im untersuchten Raum stattfindet. Hier wird betrachtet, wie die Menschen diese Räume persönlich erleben und gestalten, geprägt durch ihre individuellen Erfahrungen und Handlungen. Diese Aspekte werden durch qualitative Methoden wie Interviews, Gruppendiskussionen und Betrachtungen erhoben, um die Perspektive der Menschen vor Ort zu verstehen. Im Gegensatz zur zahlenmäßigen Erfassung der ersten Ebene einer Sozialraumanalyse, liegt der Fokus somit auf dem tiefgehenden Verständnis von menschlichem Verhalten, Meinungen, Einstellungen, Erfahrungen und sozialen Zusammenhängen.

Zu Beginn des Projekts wird eine Sozialraumanalyse der möglichen Standorte durchgeführt. Diese dient dem Verständnis der örtlichen Gegebenheiten, der sozialen Strukturen sowie der Zusammensetzung und Besonderheiten der Bevölkerung im Stadtteil. Diese Daten bilden die Grundlage der weiteren Schritte, wie der konkreten Standortwahl und der Stakeholderanalyse.

User-Centered Design

Beim “User-Centered Design” wird ein Produkt so entwickelt, dass es den Bedürfnissen und Wünschen der Nutzenden entspricht. Der Fokus im Design-Prozess liegt auf der Funktionalität und Benutzendenfreundlichkeit des Produktes. Ursprünglich kommt der Ansatz aus der Software-Entwicklung, wird inzwischen jedoch auch in anderen Branchen umgesetzt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Produkte und Systeme im späteren Gebrauch einen echten Mehrwert für Nutzende darstellen, praktisch sind und somit auch tatsächlich genutzt werden.

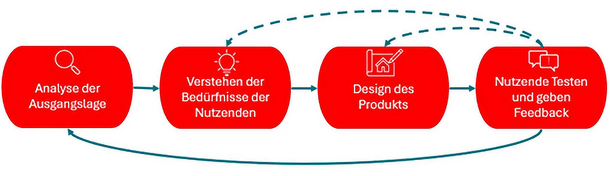

Es gibt vier Phasen, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, um das Ergebnis besser den Anforderungen und neuen Erkenntnissen anpassen zu können. In der ersten Phase wird analysiert, was die Nutzenden brauchen. Im zweiten Schritt wird ein Konzept entwickelt, das diese Bedürfnisse abdeckt, idealerweise zusammen mit den Nutzenden. Sobald das Konzept fertig ist, wird es in der Erprobungsphase umgesetzt und unter den echten Bedingungen vor Ort getestet. In der dritten Phase wird überprüft, ob das Konzept gut funktioniert und an welchen Stellen noch Dinge verbessert werden können. Besonders wichtig ist dabei die Zufriedenheit der Nutzenden und ob es im Alltag leicht zu bedienen und umzusetzen ist. Anschließend folgt die Feedback Phase, in welcher Vorschläge für Veränderungen gesammelt werden und darauf aufbauend der nächste Durchlauf geplant wird.

Die Herangehensweise des User-Centered-Designs bildet die Grundlage für den Aufbau des Transferprojektes “Mikromobilität und Energie”. In einer Sozialraumanalyse werden die Voraussetzungen im Stadtteil untersucht und mit Hilfe einer Stakeholderanalyse werden alle wichtigen Interessensgruppen ausfindig gemacht. Anschließend werden über die Umfragen, das World Café und die interaktive Karte mehrere Möglichkeiten geschaffen, über die sich alle Interessierten in den Gestaltungsprozess mit einbringen können, sodass ihre Bedürfnisse in der Planung berücksichtigt werden können.

Stakeholderanalyse

Für das Gelingen eines Infrastrukturprojekts ist es wichtig, dass es gesellschaftlich akzeptiert wird. Deshalb wird im Rahmen des Transferprojektes “Mikromobilität und Energie” eine Stakeholderanalyse durchgeführt, was bedeutet, dass alle vom Projekt betroffenen gesellschaftlichen Gruppen (Stakeholder/Interessensgruppen) sowie deren Interessen und Einfluss auf das Projekt ermittelt werden.

Für das Transferprojekt “Mikromobilität und Energie” wurden folgende wichtigen Stakeholdergruppen identifiziert:

Die Kommunalpolitik hat einen hohen Einfluss auf das Projekt, da sie für städtebauliche Entscheidungen verantwortlich ist

Investor*innen und Fördernde spielen eine zentrale Rolle, insbesondere durch die Bereitstellung finanzieller Mittel

Die Betreibenden des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) verfügen über Erfahrungen in der lokalen Verkehrsinfrastruktur und können durch die Einführung kombinierter Mobilitätskonzepte betroffen sein

Die potenziellen Nutzenden der neuen Mikromobilitätsangebote sind eine Personengruppe, die den Erfolg des Projekts maßgeblich beeinflussen, da ohne ihre Nutzung keine Ergebnisse ermittelt und ohne ihre Rückmeldungen keine Optimierungen durchgeführt werden können

Die Bürger*innen vor Ort sind unmittelbar von dem Projekt betroffen und haben durch die Bürger*innenbeteiligung ein Mitspracherecht. Auch wenn sie die neuen Mobilitätsangebote möglicherweise nicht nutzen, sind sie von Änderungen der Infrastruktur betroffen

Die lokalen Gewerbetreibenden besitzen einen großen Einfluss, da sie z.B. Flächen zur Verfügung stellen können, die für das Projekt benötigt werden. Außerdem haben sie ein großes Interesse daran, dass ihre Kundschaft sie gut mithilfe verschiedener Mobilitätsoptionen erreichen kann

Anbieter von Mikromobilität spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle, insbesondere durch die Bereitstellung von Sharing-Angeboten

Durch die lokalen Medien werden die Veränderungen im Rahmen des Projekts kommuniziert, was Einfluss auf den Erfolg der Angebote nehmen kann

Bürger*inneninitiativen wollen ihren Stadtteil aktiv mitgestalten und können durch ihre Vernetzung wichtige Kooperationspartner sein

Wenn alle relevanten Interessensgruppen von Anfang an mit eingebunden werden, kann das für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft sorgen und damit auch zu einer erfolgreichen Umsetzung des Projekts beitragen.